[화이트페이퍼=박세리 기자] 알랭 드 보통은 “우리 삶은 불안을 떨쳐내고 새로운 불안을 맞아들이고 또다시 그것을 떨쳐내는 과정의 연속인지도 모른다”고 했다. 그만큼 불안이란 인간이 자연스럽게 느끼는 감정이다. 그러나 불안을 스스로 제어할 수 없을 때 우리는 두려움을 느낀다.

<불안의 미술관>(재승출판.2018)의 저자는 예술가들 또한 오랫동안 자신이 속한 시대의 불안을 작품에 표현하며 불완전한 인간의 존재를 필사적으로 감내해 왔다고 말한다. 또 작품에 예술가가 보고 느끼고 생각한 모든 것이 담겨 있다며 미술이 표현한 불안을 ‘섹스, 이별, 노회, 공간’ 등 7개 주제로 나누어 살핀다.

안고 있지만 서로에게 집중하지 않는 연인이다. 각자 스마트폰을 바라보는 연인을 그린 작가는 세계 곳곳에 기발한 그라피티 작업하는 것으로 유명한 뱅크시다. 저자는 그가 애정에 대해 매우 냉소적으로 언급한다며 해당 작품은 ‘기다림을 거쳐 다다른 애정의 종착역’이라 해석했다. 어두운 곳 스마트폰 불빛으로 비치는 연인의 얼굴을 보니 그들의 관계가 더 불안하게 다가온다.

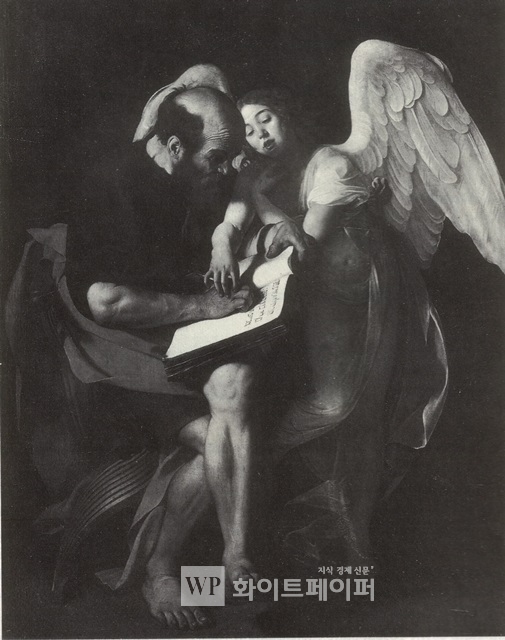

현재는 소실된 카라바조의 작품 <성 마태오와 천사>다. 펜을 잡은 마태오와 함께 있는 천사는 마태오 손을 잡고 있다. 천사의 영감을 받아 복음서를 쓰는 사도 모습이다. 그런데 마태오의 표정과 자세는 어딘지 모르게 불편해 보인다. 저자는 천사를 작가를 조이고 푸는 편집자에 빗대며 작품에서 ‘불안’을 읽어냈다.

그런가 하면 작품과 얽힌 다른 이야기도 전한다. 카라바조는 이 그림을 한 번 더 그리게 되는데 작품 속 성 마태오가 빈민처럼 보인다는 이유로 거부당해 다시 그려야 했다. 아래 그림이 다시 그려 프란체시 성당에 걸린 작품이다.

이 밖에 뭉크, 장 레옹, 렘브란트 등 여러 예술가의 다양한 작품을 볼 수 있다.