서울 100년간의 밤 풍경을 집약한 <서울의 밤문화>(생각의 나무. 2006)에서 이름을 밝히지 않은 화자는 서울 종로3가에 많았던 사창가를 ‘종3’이라 부르기가 어색해 ‘서종삼이네’라고 돌려 물었던 60년대를 추억했다.

“당시 내가 보기에는 혈기왕성한 청년, 대학생, 직장인 남자들 치고 종3같은 사창가에 한번 안 가본 사람들 드물었다. 단골 이용자도 꽤 많았던 것으로 기억된다. 남자들끼리 술 한 잔 먹다가 기분 내키면 가는 곳이었다. 나도 대학생 때부터 종종 가곤 했는데 때론 동아리 사람들과 어울려서 단체로 몰려가기도 했다”

회고담 중 눈에 띄는 것은 “영화인들이 사창가에서 살다시피 했다”는 점이다. 그는 “충무로의 영화감독, 시나리오 작가, 스태프 등은 종3에 수시로 출입했다”고 전했다.

당시 남성들이 사창가에 많이 갔던 이유는 사창가의 역할이 비중이 컸기 때문이다. 남녀의 혼전 동침이 지금처럼 자연스럽지 않았던 시대, 미혼남성들은 성적 욕망을 채우기 위해 ‘종3’ 등의 사창가를 배회했다는 것이 화자의 주장이다.

대부분의 업소들은 한옥 형태였고 때로는 마담들이 단골손님이 왔다며 수박을 한통 내오기도 했다. 적지 않은 비용이었던 데다 선불을 내야 했기에 단골손님이었던 학생들 중에는 등록금을 그곳에서 모두 날린 이들도 많았다.

화자는 “종3이란 이름은 나와 동년배의 사람들에게는 달콤하고도 씁쓸한 기억을 불러내는 추억의 장소일 것”이라고 회고했다.

당시 신문기사와 원로 인터뷰를 바탕으로 서울의 밤문화 100년 역사를 돌아본 <서울의 밤문화>는 “오랜 세월동안 한국인 다수의 삶은 밤문화와는 거리가 멀었고, 양극단으로 몰린 ‘밤생활’ 만이 존재했다”고 주장한다.

돈 있고 힘 있는 권력자들이 고급 요정이나 바에서 술판을 벌일 때 먹고 사는 일에 허덕였던 서민들은 한 푼이라도 더 벌기 위해 야근을 하거나 한잔 막걸리에 지친 몸을 축였다. 책은 이를 ‘양극단의 밤 생활’이라 지칭한다.

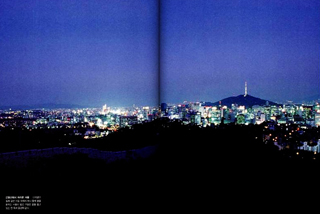

누구나 각자의 방식으로 밤문화를 향유 할 수 있게 된 것은 1980년대 전후부터의 일이다. 야간 통금이 해제되며 서울에는 ‘진정한 밤문화’의 시대가 열리기 시작했다.

출판사 ‘생각의 나무’는 서울에 숨겨진 일상과 도시의 생명력, 꿈을 현실로 만든 예술가들과 소박한 시민들의 삶의 이야기들을 담은 서울 풍경에 관한 책들을 계속 출간할 예정이다.

[북데일리 고현욱 기자]