“마음이 비어 있기 때문이다. 순수한 기가 속에 가득 차 있으면, 다른 잡념이 들어갈 틈이 없다. 술에 취한 사람은 잘 다치지 않느니라.”

열자가 “지인(至人)은 불을 밟아도 뜨겁지 않고, 높은 곳에 올라가도 두렵지 않다고 하는데 어째서 입니까”라고 묻자, 스승인 관윤자가 한 대답이다. 하물며 마음속에 상실을 가득 안고 있는 사람임에랴. 저기 <해질녘에 아픈 사람>(민음사.2004), 신현림 시인이 가고 있다.

“생애는 상실의 필름 한 롤이었나/구불구불 뱀처럼 지나가지/그 쓸쓸한 필름 한 롤//......//가혹한 세월에 축배/잊어도 기억나도 서글픈 옛 시절에 축배/지루하고 위험한 별거 생활에 건배/지치게 하는 것과 끊지 못하는/어정쩡한 자신이 몹시 싫은 날//할 수 있는 건 갈 데까지 가보는 거/피 토하듯 붉게 울어보는 거/또다른 삶을 그리워하다/거미처럼 새까맣게 타서 죽어가는 거” (‘어디에도 없는 사람’)

태어남 자체가 버려지는 것이니, 상실의 고통을 안고 사는 것이 사람의 생이다. 그러니 ‘지금’ 잃는 것은 아무것도 아니어서, 시인은 또다른 삶을 흐느끼며 찾는다.

상실과 고통의 뜨락에 영혼의 불을 지피자, 외로움의 구들에 훈훈한 온기가 들어옵니다. 시인과 딸이 아랫목에서 발을 꼼지락거리며 키득거리고 있군요.

“슬퍼하지 마세요/세상은 슬퍼하는 사람들로 가득하니까/......//외롭지 않기 위해 외로워하고/아프지 않기 위해 아픈 사람들/....../그러나 죽지는 못해요 엄마는 아파서도 죽어서도 안 되죠/이 세상에 무얼 찾으러 왔는지도 아직 모르잖아요//마음을 주려 하면 사랑이 떠나듯/삶을 다시 시작하려 하면 절벽이 달려옵니다/시를 쓰려는데 두 살배기 딸이/함께 있자며 제 다릴 붙잡고 사이렌처럼 울어댑니다//당신도 매일 내리는 비를 맞으며 헤매는군요/저도, 홀로 어둠 속에 있습니다” (‘그래도 살아야 할 이유’)

아이는 어느새 잠이 들고 창밖에 눈이 내립니다. 영사기 돌아가는 소리처럼 내리는 눈을 바라보며 아이와 함께한 추억의 필름을 쓸쓸히 돌려봅니다.

“바다를 보면 바다를 닮고/나무를 보면 나무를 닮고/모두 자신이 바라보는 걸 닮아간다//멀어져서 아득하고 아름다운/너는 흰 셔츠처럼 펄럭이지/바람에 펄럭이는 것들을 보면 가슴이 아파서/내 눈 속의 새들이 아우성친다/너도 나를 그리워할까/분홍빛 부드러운 네 손이 다가와 돌려가는/추억의 영사기/이토록 함께 보낸 시간이 많았구나/사라진 시간 사라진 사람//....../너를 보면 쓸쓸한 바다를 닮는다” (‘바다를 보면 바다를 닮고’)

흐르는 시간 속으로 지난날의 상처와 고통이 사라져갑니다. 비우고 또 비워야 생의 옹기는 가득차는 걸까요. 그 텅 빈 충만의 질그릇으로 들어갑니다.

“나는 아무것도 아닌 것의 힘을 알아/그 얇은 한지의 아름다움을/그 가는 거미줄의 힘을/그 가벼운 눈물의 무거움을//아무것도 아닌 것의 의미를 찾아가면/아무것도 아닌 슬픔이 더 깊은 의미를 만들고/더 깊게 지상에 뿌리를 박으리라//내가 아무것도 아니라고 느낄 때/비로소 아무것도 아닌 것에서/무엇이든 다시 시작하리라” (‘아무것도 아니었지’)

시인은 잠든 딸을 깨워 자전거에 태우고 어느새 인사동까지 달려왔네요. 그리고 천년의 사랑을 간직하는 감지를 사서 마냥 기뻐합니다. 감지위에 별들에게 안부 인사를 쓰네요.

“아주 오래전에 목성을 보고/너무 아름다워 울었다는 사람이 생각나요/그 후 저 하늘 너머는 어떨까 궁금했어요/....../운명선을 닮은 비행선이/저 멀리 흰 선을 그으며 사라지네요/별점 보고 돌아가는 안국동의 해질녘/찰나의 내 육체/....../길이란 길 모두 맛보며/....../이승의 슬픔을 흔들며 어여쁜 추억의 한지를 쌓을게요//당신이 잘 지내길 빕니다” (‘해질녘에 아픈 사람-사랑의 인사’)

시인과 아이는 내리는 눈을 맞으며 손을 잡고 빙빙 돕니다. 세상은 지루하지도 않고, 지옥 같지도 않으니 불타는 종말을 노래할 일도 없습니다. 이제 해질녘이면 더 이상 아프지 않을 겁니다. 춤추며 뛰놀다 눈사람이 된 모녀가 흰 파도처럼 웃고 있으니까요.

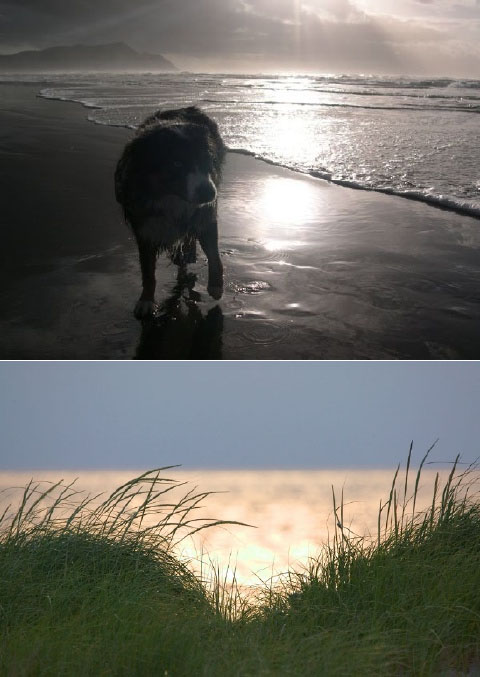

(사진 = 신현림과 딸 서윤, 출처 자전에세이 `신현림의 싱글맘 스토리`) [북데일리 김연하 기자]